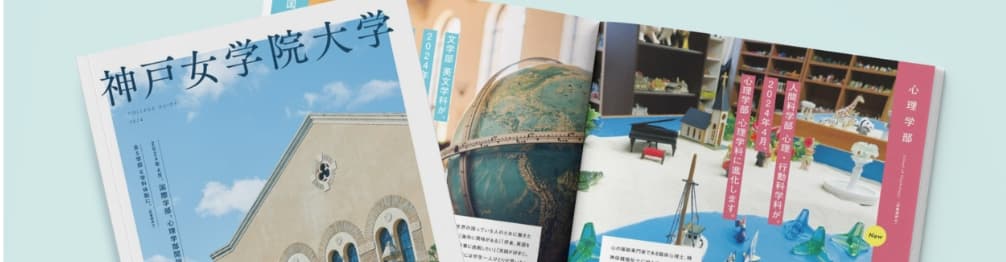

curriculum 新カリキュラム

気になる学びを選択できる!

気になる学びを選択できる!

総合文化学科の

新しいカリキュラム

みなさんはどんなことに興味がありますか。

総合文化学科では、各自の興味を学びにつなげることができます。

総合文化学科には「人間」「文化」「社会」という3つの領域がありますが、どこに力点を置くかはあなた次第です。

それぞれの興味に応じた学びを積み重ねてください。

アルバイト

- 「はたらく」って

なんだろう? - 仕事で自己実現したい?それとも仕事は生きるための手段?モーレツ社員、腰かけOL、ゆるキャリ、非正規雇用、ブラック企業、ワークライフバランス・・・「はたらく」意味を、方法を、時代による変化を考えてみる。

ペット

- 家族って、

どこから始まるの? - 現在では、当たり前のようにペットが飼われているけど、ペットは家族の一員なのかな。そもそも動物がペットとして飼われ始めたのはいつからなんだろう。

友達

- 「大切」って

どこから来る気持ち? - 友達ってどんな存在?きっと大切な存在ですね。ではその「大切」には、順序や理由や範囲があるんだろうか?「あなたが大切だよ」っていう気持ち、どこから来ているんだろう。

恋愛

- どうして「好き」に

なるんだろう? - 「好き」な気持ちにウソはない、なんて言うけれど。「好き」の感情のまわりには、さまざまな仕掛けがあふれてる。あなたが「好き」になる性、食事や贈り物などの消費行動、恋愛ソングの人称まで。「好き」の気持ちのその先を、掘り下げてみよう。