PROJECT SUBJECT プロジェクト科目

教室内で完結しない、

体験的な学び

「プロジェクト科目」では、講義とフィールドワークを結び付け、五感を使って行動的に学びます。教室で学ぶだけでなく、その場に出かけて、現地の空気を肌で感じ、いろいろな人から話を聞くことで学びを深める科目です。

毎年多彩なテーマを取り上げます。例えば、「沖縄を学ぶ、沖縄で学ぶ」「ひと・まち・文学」「戦争と平和を考える」「原発と生活」「『やさしい日本語』と宝塚」「先住民族アイヌを学ぶ」といった科目を、専門の異なる複数の教員が担当します。

case 01 沖縄を学ぶ、沖縄で学ぶ

日本は、表向きは多民族国家ではありませんが、決して単一民族・単一言語・単一文化の国ではありません。日本の中のいち自治体として意識されがちな沖縄県は、かつて琉球王国として独自の文化をはぐくんでいたことを知らない学生もいることでしょう。

日本の中の「異文化」として、沖縄を感じること。そして、メディアに取り上げられることも多い、沖縄戦や米軍基地の問題。この2 つをテーマにして、実際に沖縄に行き、現地で関係者に話を聞いて考えていきます。

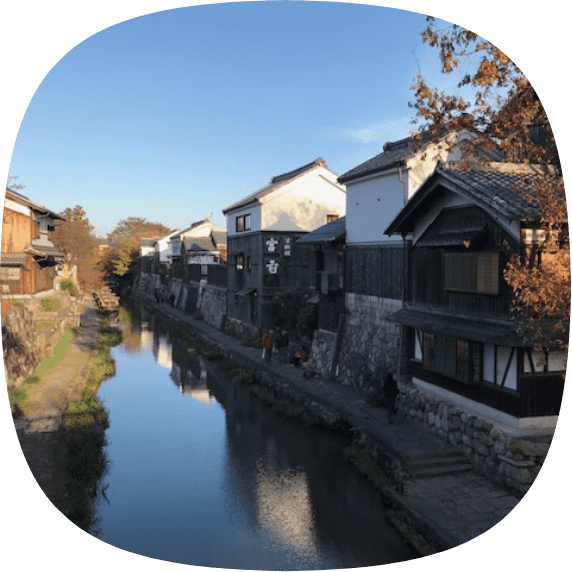

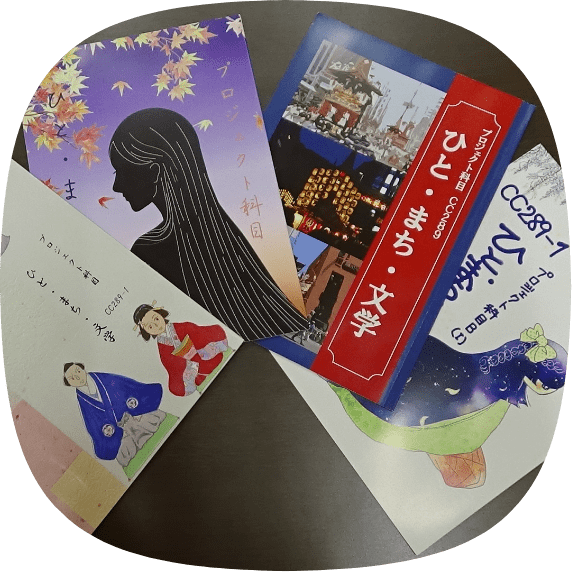

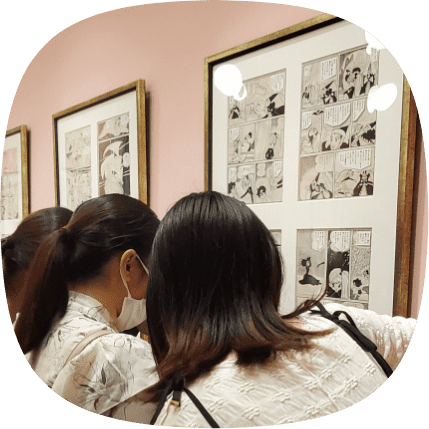

case 02 ひと・まち・文学

文学は古来より人々の生活の中から紡ぎ出されてきました。本科目では学内授業と現地探訪により、「ひと」や「まち」と「文学」との関わりについて学びます。

3回の講義では、テーマとする土地について、現在までの人々の暮らしや地域社会(大中小都市から農山漁村まで)に関する見方や考え方などについて学び、その地と関わりの深い文学者、文学作品について見識を深めます。講義の後は受講生自身でパンフレットを作成し、実際にその地を訪れます。具体的な学習を重ねた上での現地探訪により、文学作品が生み出された風土や背景について体感し、それぞれの作品理解をより確かなものとすることができるでしょう。各自の成果を具体的に伝える事後発表会を学びの総仕上げの場とします。

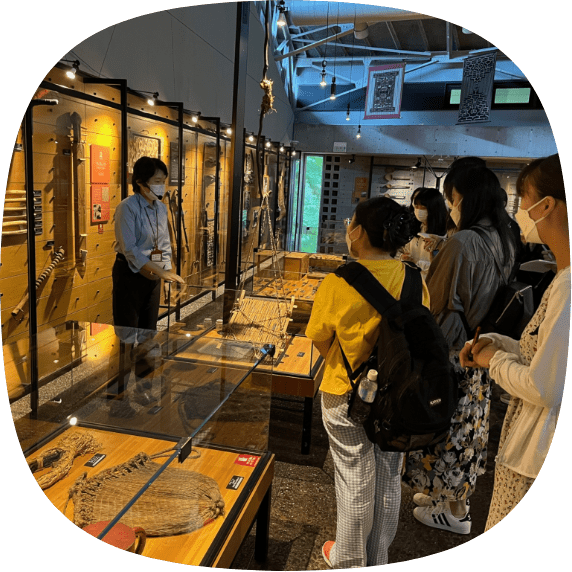

case 03 先住民族アイヌを学ぶ

私たちは、日本の先住民族「アイヌ」について、どんなことを知っているでしょうか。この授業は、アイヌ民族についてもっと知りたい!学びたい!との思いから生まれた授業です。歴史・文化(宗教)・言語など、教員それぞれの専門分野を通して学び、様々に活躍する現代アイヌに出会い、北海道のアイヌゆかりの地などをフィールドワークで訪れます。これまで学んできた歴史が、一つの見方によるもので、まだ知らない歴史があるのだと気づいたり、問題意識なくつかっていた言葉が、他者への視点が欠如したものであることに気づかされたり。「アイヌ」を知ることは、同時に、「私」や「私たち」を知ることでもあります。ぜひ一緒に学んでいきましょう…!

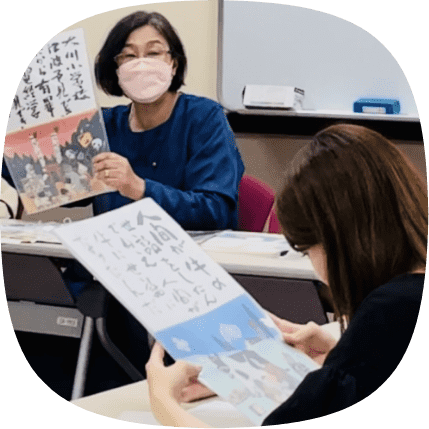

case 04 『やさしい日本語』と宝塚

2022年4月に神戸女学院大学と宝塚市は包括連携協定を結びました。それによって、本学と宝塚市はさまざまな面において、相互に連携・協力をすることとなりました。本プロジェクト科目では、その活動の一環として、宝塚市の公用文書を「やさしい日本語」に変換する作業を行います。「やさしい日本語」というと、どのようなものをイメージするでしょうか。授業内において、「やさしい日本語」ができた経緯やその効果などについても考えます。また、宝塚市内施設での実地調査やフィールドワークなどを通して、効果的な広報の方法や情報発信についても検討します。

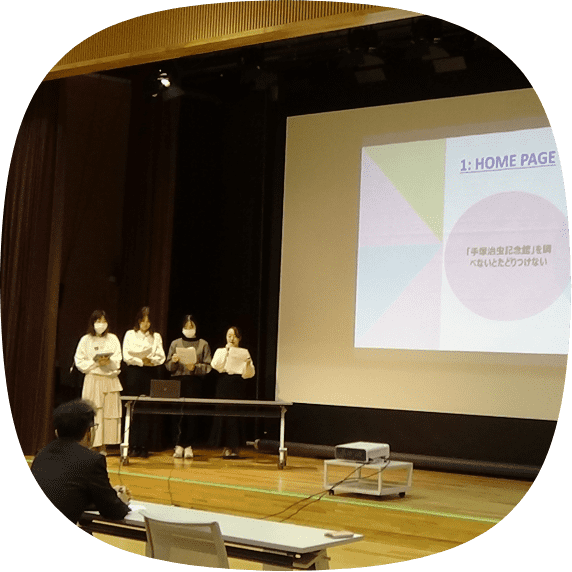

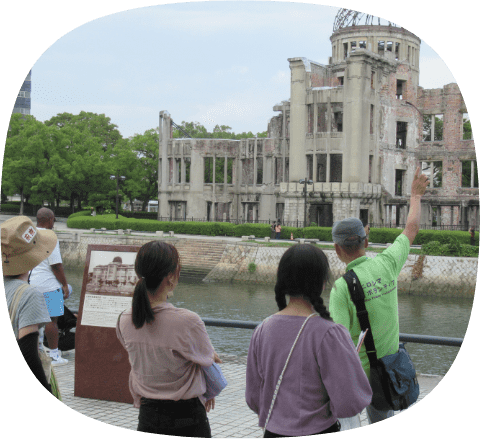

case 05 戦争と平和を考える

「戦争の記憶と記録―空襲・原爆・毒ガス―」をテーマに、①空襲と防空をめぐる講義(歴史学的アプローチ)、②野坂昭如『火垂るの墓』の作品分析(文学的アプローチ)、③戦争の「記憶」継承に関する講義(教育学的アプローチ)、④神戸空襲、戦争孤児などに関するゲスト講師の講義、⑤図書館と連携して関連する書物を取り上げるブックトーク、⑥『火垂るの墓』の舞台となった街、毒ガスを製造していた瀬戸内海の大久野島、原爆が投下された広島を現地の方の案内でめぐるフィールドワークなどを行い、最後に学生自身が学びの成果をパワーポイントにまとめて報告します。学生のみなさんと一緒に、多様な学びの機会を通して、戦争を被害と加害の両面から捉え、文明の発展と人間の幸せとの関係を改めて問い直してみたいと思います。

case 06 原発と生活

私たちの生活に欠かせない電気。その発電エネルギーは時代のなかで変化してきました。石炭や石油という火力、水力、そして原子力。戦後の日本で「夢のエネルギー」として推進されてきた原子力発電は、同時に人間では制御不能な環境破壊も引き起こしてきました。スリーマイル、チェルノブイリ、そして福島第一原発事故など。私たちにとって電気のない生活はもはや想像できないですが、そうした現状で、どのように原子力というエネルギーと向き合っていくかは、避けて通れない課題となっています。

原発がどのように日本につくられ、あるいは拒否されてきたのか。そして実際に原発事故にあった福島での暮らしはいまどのようになっているのか。私たちの生活と原発のつながりを、前期の講義と夏休みに予定している福島へのフィールドワークをふまえて考えていきます。